技术原理与核心优势

激光全息无损检测是一种基于激光干涉原理的高精度检测技术,通过物光与参考光的相干叠加记录被测物体的三维信息,并利用衍射再现全息图像以实现非接触式检测。其核心优势在于能够以微米级精度捕捉结构表面的微小变形与内部缺陷,且不会对检测对象造成任何物理损伤。与传统超声波或红外检测相比,该技术可同时获取被测区域的振幅与相位信息,进而生成高对比度的三维全息图,特别适用于复合材料、焊接接头及混凝土结构的隐蔽缺陷识别。

关键技术突破与系统优化

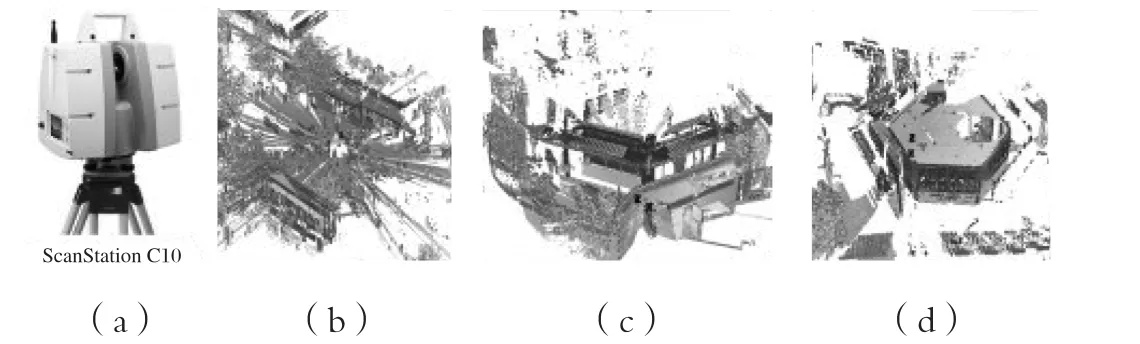

早期激光全息检测易受环境振动、温度波动等干扰,导致干涉条纹模糊。通过引入磁流变阻尼器等抗干扰设计,现代全息系统可有效隔离高频微振,确保在工业现场稳定运行。此外,数字全息技术逐步取代传统卤化银干板,采用CCD相机直接记录干涉条纹,并通过计算机算法优化图像分辨率。实验表明,调整CCD增益至120%并结合微秒级曝光控制,可显著降低图像噪点,使齿轮齿面划痕等微米级缺陷清晰可见。在建筑检测中,该系统还可与激光多自由度传感器集成,同步测量线位移与角位移,提升对大型结构(如桥梁支座)形变监测的效率。

建筑工程典型应用场景

在风电叶片复合材料大梁检测中,激光全息技术能够识别传统超声波漏检的分层缺陷,全息图像可直观显示内部脱粘区域的应变分布。对于钢筋混凝土结构,该技术通过加载前后全息图的对比,精准定位微裂缝与空洞,其灵敏度可达传统冲击反射法的3倍以上。此外,在历史建筑保护领域,激光全息检测用于砖石砌体风化评估,通过分析全息条纹畸变判断内部酥碱深度,为修复方案提供量化依据。

挑战与未来发展趋势

当前激光全息检测仍面临现场应用成本高、数据处理复杂等挑战。未来研究方向包括开发便携式全息设备、结合人工智能算法实现缺陷自动分类,以及融合红外热成像等多模态数据提升检测可靠性。随着激光器小型化与计算能力提升,该技术有望在建筑健康监测、预制构件质检等领域实现规模化应用,推动工程质量控制向智能化、可视化方向发展。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论