一、无损检测标准体系概述

无损检测标准是保障建筑结构安全的重要技术依据。109—2020标准体系在继承原有规范基础上,对检测方法选择、抽样方案设计、结果评定等环节提出更精细化要求。该标准明确了全数检测与抽样检测的适用条件:对结构体系布置、支座节点、可见缺陷等关键项目需采用全数检测,而对材料性能、内部缺陷等则通过随机抽样进行推定。标准实施后,第三方检测机构需依据"结构工程质量检测"和"结构性能检测"两大类别开展作业,确保数据真实性与结论可靠性。

二、主要检测方法的技术对比

1.

射线检测(RT)

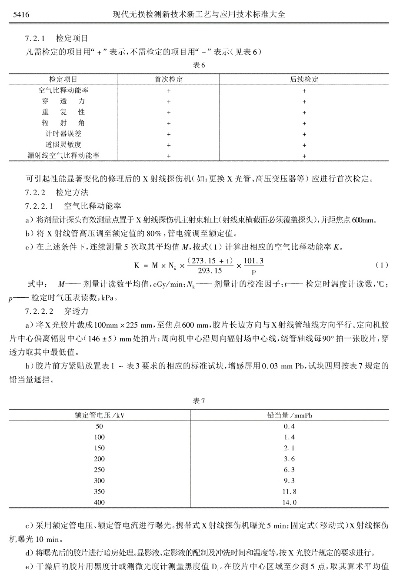

采用X射线或γ射线穿透构件,通过成像系统识别内部缺陷。该方法对焊缝气孔、夹渣等体积型缺陷敏感度高,适用于管道系统及隐蔽工程检测。工业CT技术的引入进一步实现对缺陷的三维定位,在钢板厚度测量与建筑物内部勘测中展现突出优势。

2.

超声波检测(UT)

利用高频声波在不同介质界面的反射特性进行探测。特别适用于均质材料内部的裂纹、分层等平面型缺陷检测,在大型铸件、锻件质量控制中不可或缺。

3.

涡流检测(ET)与磁粉检测(MT)

主要针对导电材料表面及近表面缺陷。涡流检测通过电磁感应识别材料导电率变化,磁粉检测则依靠磁化后磁痕显示判断缺陷位置。这两种方法在钢结构连接节点、支座焊缝的现场检测中应用广泛。

4.

渗透检测(PT)

通过毛细作用原理显现表面开口缺陷,适用于非磁性材料的快速筛查。

三、标准实施中的关键问题解析

问题1:何时需要采用专项检测技术方案?

当常规检测无法确定缺陷性质,或结构存在复杂应力状态时,应启动专项检测。例如对抗震设防烈度8度以上地区的重要承重构件,需结合多种检测方法进行交叉验证。

问题2:检测批的抽样数量如何确定?

标准要求材料强度检测应满足推定区间限制,当抽样数量不足时需转为单个构件推定。对存在施工质量争议、遭受自然灾害影响的结构,应当提高抽样比例并列为重要检测批。

问题3:国际标准与国内标准如何协调?

目前ISO/TC44/SC5承担着焊缝无损检测国际标准的制修订工作。国内109—2020标准在保持自身特色的同时,逐步与ISO9712、ISO17635等国际标准接轨,尤其在涉外工程项目中需注意标准适用性认定。

问题4:检测结论的符合性判定标准是什么?

结构工程质量检测必须进行符合性判定,包括材料强度达标性、构件完整性、连接可靠性等维度。对既有结构性能的检测,则需为可靠性评定、抗震鉴定等提供支撑数据。

四、典型应用场景与案例分析

在工业建筑检测中,对吊车梁系统的焊缝质量评估需综合运用UT、MT两种方法。某钢结构厂房在定期检测中,通过超声波探测发现梁柱节点焊缝存在未熔合缺陷,经磁粉检测复核后确认缺陷性质,及时采取补强措施避免了潜在安全隐患。

民用建筑领域,对混凝土构件的钢筋配置检测可结合电磁感应法与射线法,既保证检测精度又控制作业成本。特别对改造项目中涉及结构体系变更的情况,标准要求必须进行既有结构性能检测,包括材料强度验证、节点连接评估等全套程序。

五、标准发展趋势与技术展望

随着数字射线检测(DR)、相控阵超声波检测(PAUT)等新技术的成熟,无损检测标准将持续更新。未来标准修订将更注重以下方面:

- 智能化检测设备的认证要求

- 复杂结构检测的数据融合规范

- 检测结果与BIM模型的对接标准

- 在线监测与定期检测的协同机制

现行109—2020标准已为这些技术演进预留了接口,如在"结构专项检测技术方案"条款中明确鼓励新方法的创新应用。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论