一、大气环境监测的基础框架与核心目标

大气环境监测是通过科学手段对空气中污染物种类、浓度及分布规律进行持续性观测与评估的系统工程。其核心目标在于掌握区域空气质量动态,评估污染暴露风险,并为环境治理政策提供数据支撑。现代监测体系以《环境空气质量标准》为基准,通过固定站点、移动监测车及遥感技术构建立体化监测网络。

二、重点监测污染物类别详解

(1)颗粒物污染监测

PM2.5(细颗粒物)

指空气动力学直径≤2.5微米的颗粒物,其直径不足头发丝的1/20,可穿透人体支气管直达肺泡。主要来源于化石燃料燃烧、工业排放及机动车尾气,携带重金属、有机毒物等成分,是引发哮喘、支气管炎和心血管疾病的重要致病因子。

PM10(可吸入颗粒物)

粒径≤10微米的颗粒物,包含扬尘、建筑材料碎屑等。虽然部分可被呼吸道纤毛阻隔,但长期暴露仍会导致呼吸系统损伤。监测数据显示,PM2.5通常占PM10总量的70%左右,两者浓度关联性成为区域污染特征分析的关键依据。

(2)气态污染物监测

二氧化硫(SO?)

主要来自燃煤和工业冶炼过程,会刺激呼吸道并形成酸雨。我国环境标准要求其年均浓度限值为60μg/m3(二级标准)。

氮氧化物(NOx)

涵盖一氧化氮和二氧化氮,主要源于机动车尾气和锅炉排放,是光化学烟雾形成的前体物。监测中需重点关注交通干道与工业区浓度峰值。

臭氧(O?)

作为光化学二次污染物,在高温强光照条件下由挥发性有机物与氮氧化物反应生成。其浓度日变化曲线通常于午后达到峰值,监测需结合太阳辐射强度参数。

一氧化碳(CO)

主要来自不完全燃烧过程,尤其在交通枢纽区域需实施24小时连续监测。

三、监测技术体系与实施规范

(1)监测点位布设原则

根据《突发环境事件应急监测技术规范》,常规监测点应覆盖城市建成区、背景区域及污染传输通道。突发环境事件中,需以事故点为中心,按500-5000米间隔在主导风向下风向扇形布点,重点覆盖学校、医院等敏感区域。

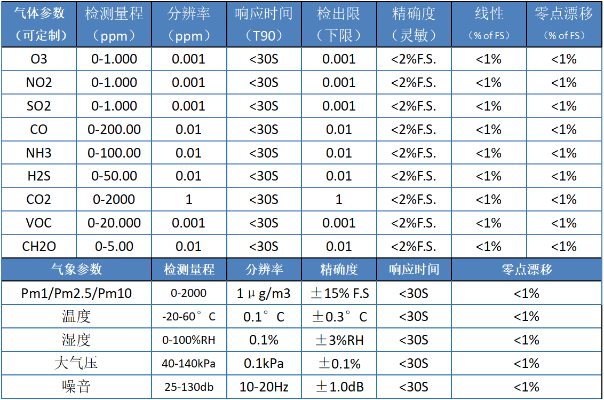

(2)监测方法与设备

- 自动监测法:采用β射线吸收法监测PM2.5,紫外荧光法测定SO?

- 手工监测法:使用重量法采集颗粒物样本,气相色谱法分析有机污染物

- 应急监测装备:配备便携式傅里叶红外分析仪、无人机载监测系统等移动设备。

四、当前监测体系的挑战与优化路径

尽管监测网络持续完善,仍存在采样工作边缘化、监测设备更新滞后等问题。建议从以下方面改进:

1.

健全法规标准:完善污染源解析技术规范,建立跨部门数据共享机制

2.

提升技术装备:推动光谱学监测技术应用,构建天地一体化监测体系

3.

强化质量控制:实施从采样到分析的全程质控,确保数据可比性。

五、监测数据应用与未来发展

空气质量监测数据不仅服务于每日空气质量指数发布,更是环境影响评价的重要依据。未来监测技术将向高精度、实时化、智能化方向发展,通过物联网与大数据分析实现污染溯源与预警预报。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论