问:三峡工程的建设对库区自然生态环境产生了哪些具体影响?

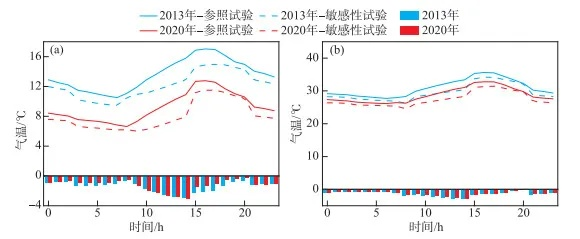

答:根据长期监测数据,三峡工程对库区自然生态环境的影响主要体现在气候、植被和动物三个方面。气候方面,水库蓄水后水面拓宽,导致年平均气温升高约0.2摄氏度,冬季绝对湿度变化不大,但夏季相对湿度增加6%左右。降水总量变化很小(年均为3mm),但空间分布不均,背风地段降水减少,迎风坡则增加。风速因水体扩张而略有增强,但库区整体风速仍属温和范围。这些变化虽细微,但对农业规划和居民生活具有长期意义。

问:库区植物和动物多样性是否因工程受到威胁?

答:三峡库区原本拥有6,088种植物,其中热带成分占38%,温带成分占32%,特有成分超2%。蓄水后,海拔175米水淹线以下约800种植物受到较大影响,尤其是菊科、蔷薇科等广布类群。而兰科、无患子科等稀有物种面临更高消亡风险。动物方面,鱼类群落结构发生显著转变:工程前干支流有148种鱼类,试运行期(2005-2008年)减至117种,但2019年正式运行后恢复至149种。群落从喜流水性种类为主转向静水或缓流种类,表明生态系统在适应新环境。

问:三峡工程生态环境监测体系如何构建?其权威性如何保障?

答:监测体系始于1996年,由国务院三峡工程建设委员会牵头组建跨部门、跨学科的长江三峡工程生态与环境监测系统。该系统覆盖库区干支流及长江中下游,设置多个监测断面,持续跟踪水文、水质和水生态指标。2019年,水利部进一步升级为三峡工程运行安全综合监测系统,包含9个子系统和31个监测站,涵盖水环境、经济社会、安全管理等维度。监测结果通过《长江三峡工程生态与环境监测公报》(1999-2017年)和《三峡工程公报》(2019年起)公开发布,确保数据的透明性与国际可比性。

问:工程在生态环境保护方面取得了哪些成效?

答:成效主要体现在三个方面:一是科学研究基础扎实,从20世纪50年代起国家组织多次攻关,针对生态问题开展长达50年的研究;二是流域监测全覆盖,通过系统化数据采集有效预警环境风险;三是鱼类多样性恢复,2019年物种数已超工程前水平,证明保护措施的有效性。此外,水库调度兼顾防洪、发电和生态需求,减少了对中下游血吸虫病传播的促进,并改善了洞庭湖淤积状况。

问:监测数据如何应用于建筑检测与工程安全管理?

答:三峡监测体系为建筑行业提供了重要借鉴。例如,质量监督机构可参照其“项目法人申请制”模式,强化工程检测程序规范化。监测参数(如水土流失、滑坡风险)直接关联施工安全,例如在库区移民安置中,通过监测地质变化规避了潜在灾难。同时,该系统启发了群众性质量管理理念,通过法制教育提升全行业环保意识,这与建筑检测中“施工单位保证、监理控制、质监机构监督”的体系高度契合。

问:未来三峡生态环境监测面临哪些挑战与优化方向?

答:挑战包括:库区地质灾害(如滑坡)的持续监测需求,以及移民区海拔1000米以下约3000种植物受影响的长期跟踪。优化方向应聚焦于:一是完善跨部门协同机制,将监测数据实时应用于城市规划;二是加强水土保持,例如通过植树种草恢复植被,减少泥沙入库;三是推动技术革新,如利用人工智能分析气候数据,提升预测精度。这些举措不仅保障三峡工程可持续运行,也为全球大型水电站的生态管理树立典范。

问:建筑检测专业人员可从三峡案例中学到什么?

答:三峡项目凸显了多学科融合在检测中的重要性。例如,工程运行安全监测融合了地质、水文和社会经济数据,这启示建筑行业需打破专业壁垒,将环境指标纳入质量评估体系。此外,其公开透明的数据发布机制值得推广,有助于构建信任和行业标准。最终,三峡经验证明:严格的监测不仅是环保手段,更是工程安全与经济效益的基石。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论