1.问:究竟什么是挥发性有机物(VOCs)?

挥发性有机物(VolatileOrganicCompounds,简称VOCs)是一大类在常温常压下易于从液体或固体表面蒸发到空气中的有机化合物的统称。其核心特征在于“挥发性”,即它们能够在不经过高温加热的条件下,直接以气体形态进入我们呼吸的空气。不同机构对VOCs的具体定义略有差异,例如世界卫生组织(WHO)将其定义为熔点低于室温且沸点在50至260摄氏度之间的有机化合物。在我国的环境管理体系中,VOCs通常指在标准状况下饱和蒸汽压较高、沸点较低、分子量较小的一类物质。

2.问:VOCs具体包括哪些常见的物质?

VOCs的种类极为繁多,涵盖了多种化学类别。在我们日常生活中,尤其是建筑装修环境中,常见的VOCs包括:

甲醛:广泛存在于人造板材、家具、涂料、胶粘剂中,是新装修居室刺鼻气味的主要来源之一。

苯、甲苯、二甲苯:这几种物质常被合称为“苯系物”,是油漆、涂料、胶粘剂中的重要溶剂成分。

其他类别:还包括醇类、酮类、酯类等有机化合物。值得注意的是,世界卫生组织公布的多类致癌物,如苯、甲醛等,均属于VOCs的范畴。

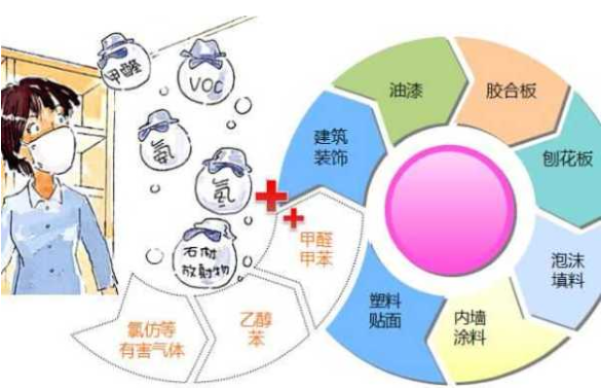

3.问:建筑环境中,VOCs主要从哪里来?

建筑环境中的VOCs来源广泛,可归纳为以下几大类:

装饰装修材料:这是室内VOCs最主要的来源。劣质的油漆、涂料、人造板材、壁纸、地毯、胶粘剂等都会持续释放VOCs。

家具:各类板式家具、沙发、床垫等所使用的材料及生产工艺可能导致VOCs的释放。

日常生活用品:一些清洁剂、空气清新剂、化妆品、杀虫剂也含有VOCs。

4.问:VOCs对人体健康有哪些具体的危害?

VOCs对人体的危害是多方面、由表及里的。

感官与呼吸系统刺激:对眼、鼻、咽喉等黏膜组织有强烈刺激作用,可引起眼睛刺痛、流泪、咽喉不适、咳嗽、气喘等症状。

皮肤过敏:某些VOCs可使皮肤出现丘疹、瘙痒等过敏性症状。

神经系统与脏器损伤:VOCs易于通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体,可能引起头痛、头晕、嗜睡、恶心、呕吐,长期暴露会损伤肝脏、肾脏和中枢神经系统功能。

致癌风险:这是VOCs最严重的危害。长期暴露于某些VOCs(如苯、甲醛)环境中,会显著增加患白血病、淋巴瘤和肺癌的风险。现实中已有儿童因入住甲醛超标的“新房”而罹患白血病的案例,警示我们必须高度重视室内VOCs污染。

5.问:VOCs对环境造成了哪些影响?

VOCs的环境影响同样不容忽视。

参与光化学烟雾与臭氧生成:VOCs是近地面臭氧和光化学烟雾的重要前体物。它们在阳光作用下与氮氧化物发生一系列复杂的光化学反应,生成臭氧、过氧乙酰硝酸酯等二次污染物,导致城市空气质量恶化,危害公众健康。

影响大气能见度:VOCs能促进大气中二次颗粒物的形成,导致雾霾天气,降低能见度。

水体和土壤污染:VOCs可通过大气沉降、雨淋或渗漏进入水体和土壤,对水生生物和土壤生态系统造成毒害。

6.问:针对VOCs污染,国家有哪些防治政策和原则?

我国VOCs污染防治遵循“源头削减、过程控制、末端治理”相结合的综合防治原则。

源头控制:鼓励采用清洁生产技术,使用低VOCs或无VOCs的环保材料与产品,从根源上减少VOCs的产生。

过程控制:在工业生产中,要求对易泄漏的设备与管线组件制定并实施泄漏检测与修复(LDAR)计划。

末端治理:对生产过程中不可避免产生的含VOCs废气,需进行收集并采取回收利用或销毁等处理措施,确保达标排放。相关政策文件如《大气污染防治行动计划》和《国家环境保护“十三五”规划》均明确提出了VOCs的治理重点和目标。

7.问:在建筑行业中,我们应如何有效防控VOCs?

结合国家政策与行业实践,建筑领域的VOCs防控应注重:

材料选择:优先选购符合国家环境标志产品技术要求、带有“低VOCs”或“零VOCs”标识的建材、涂料和家具。

加强通风:新房装修后或新家具进场后,务必进行长时间、充分的通风换气,这是最简单有效的稀释和排除室内VOCs的方法。但需注意,部分材料中VOCs释放周期可能长达数年,仅靠短期通风是不够的。

专业检测与治理:入住前,尤其是家中有孕妇、婴幼儿或老人时,建议委托有资质的专业机构进行室内空气质量检测。若检测结果超标,应采取相应的空气净化或专业治理措施。

推动行业标准提升:建筑业应积极响应并推动更严格的环保标准和绿色建筑评价体系的应用,从设计和施工环节就减少VOCs的引入。

8.问:未来VOCs的监测与治理技术将如何发展?

VOCs的精准防控依赖于监测与治理技术的持续进步。

监测技术发展:未来将加强对室内污染物的现场快速测定方法研究,并重点开发在线连续自动监测仪器,以实现对VOCs排放的实时、动态监控。

深化污染与健康关系研究:需要更深入地研究特定VOCs污染物对人体健康的影响机理和风险水平,为制定科学的治理方案和防护标准提供依据。

全生命周期管理:VOCs污染防治是一个系统工程,需要从原料到产品、从生产到消费的全链条进行管控和减排。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论