1.桥梁健康监测系统的基本定义是什么?

桥梁健康监测系统是以桥梁结构为平台,通过布设传感器网络、数据采集设备、通信模块及分析软件,对结构响应、环境荷载、材料性能进行实时或定期监测的综合体系。其核心目标在于动态感知桥梁服役状态,识别裂缝扩展、支座变形、钢缆锈蚀等潜在病害,为预警决策与养护管理提供科学依据。

2.为什么要实施桥梁健康监测?

随着服役年限增长与交通荷载升级,传统人工检测难以覆盖结构性能退化全过程。国内桥梁总数的40%已进入“老龄”阶段,且极端气候事件频发进一步加剧结构风险。监测系统可实现24小时连续观测,通过数据分析预警险情,延长桥梁使用寿命,避免类似美国I-35W大桥的坍塌事故。

3.系统设计需遵循哪些核心原则?

- 功能与成本最优原则:在传感器布设数量与监测精度间寻求平衡,避免因过度配置导致成本飙升。

- 长期性与在线性原则:基于网络技术实现远程异地监测,确保数据连续性。

- 敏感位置优先与全局兼顾:重点监测应力集中区(如主梁、塔柱),同时覆盖整体结构响应。

- 可扩展性与易维护性:预留软硬件接口支持系统升级,降低操作门槛。

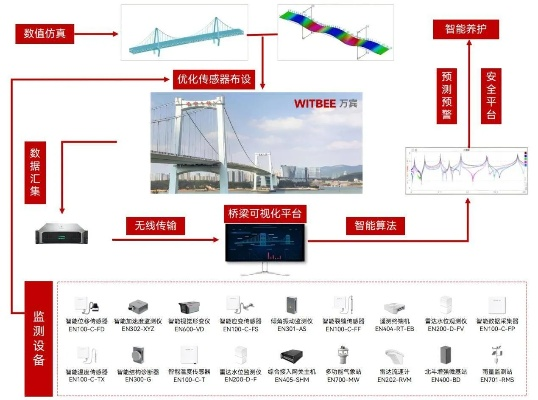

4.监测系统包含哪些关键技术组件?

4.1传感感知系统

作为“神经末梢”,传感器需根据结构类型差异化选型:

- 应变监测:采用光纤光栅传感器(FBG)捕捉微应变级变形,布设于主梁、塔柱等关键部位。

- 位移监测:融合GPS/北斗系统(厘米级精度)与激光位移计,动态追踪挠度变化。

- 振动监测:通过MEMS加速度计采集结构动力特性,评估刚度退化。

- 环境与材料监测:温湿度传感器、电化学设备分别评估气候荷载与钢缆锈蚀程度。

4.2数据采集与传输架构

- 采集层:分布式数据采集单元(DAQ)支持多通道同步采样,采样率覆盖100Hz-1kHz。

- 传输层:采用“光纤骨干网+无线局域网”混合模式,长距离传输依赖光纤抗干扰特性,局部区域通过LoRa/5G回传数据。边缘计算节点前置处理原始数据,减轻云端负荷。

4.3数据处理与分析方法

- 预处理:应用小波变换、卡尔曼滤波消除温度漂移等环境噪声。

- 损伤识别:融合卷积神经网络(CNN)识别裂缝图像(准确率>95%),结合有限元模型修正定位损伤位置。

- 性能预测:基于长短期记忆网络(LSTM)预测剩余寿命,误差可控制在10%以内。

5.如何根据桥梁类型制定监测方案?

以斜拉桥为例(如安庆长江大桥),需重点监测三索面拉索索力、钢桁架振动响应及塔柱倾斜。对于预应力混凝土连续刚构桥,则应关注墩身沉降与箱梁裂缝扩展,尤其在陕北等温差大、重载车辆频繁地区,需强化疲劳监测与冻融循环评估。

6.政策法规对系统建设有何要求?

根据交通运输部《关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》,2025年前需全面建立跨江跨海等特殊桥梁结构健康监测系统。《公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案》进一步明确需增强长大桥梁监测能力,推动养护管理数字化。

7.实际案例中的系统如何部署?

宁安铁路安庆长江大桥项目中,采用INV3062V分布式采集仪监测振动、索力、位移等数十路信号,结合DASP-MTS云智慧平台实现多终端远程监控。该系统通过组态图实时展示测点数据,支持报警信息推送与历史数据回溯。

8.未来技术发展有哪些趋势?

- 智能诊断升级:结合数字孪生技术构建虚拟模型,实现损伤演变的动态模拟。

- 成本优化路径:通过传感器复用技术与混合组网模式,降低中小桥梁监测门槛。

- 标准体系完善:参照《天津市桥梁结构健康监测系统技术规程》,规范传感器选型与评估指标。

9.系统建设中需避免哪些常见误区?

-

过度依赖自动化:监测系统尚无法完全取代人工检查,需结合定期巡检验证数据可靠性。

-

数据价值挖掘不足:需避免仅采集不分析,应建立损伤阈值与养护联动的决策机制。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论