引言

随着建筑行业规模持续扩大,施工过程中的环保问题日益受到社会关注。环保检测作为衡量建筑活动环境影响的关键手段,其标准体系直接决定了污染治理效果与生态保护水平。目前,我国已形成以国家标准为基础、行业标准为补充、地方标准为特色的多层次标准框架,覆盖扬尘、废水、噪声、固废及材料有害物质等多个检测维度。本文将系统解析建筑环保检测的核心标准内容、技术规范及执行要求,为行业实践提供清晰指引。

1.建筑环保检测的标准体系构成是怎样的?

建筑环保检测标准体系采用“国家标准-行业标准-地方标准”三级结构。国家标准如《环境保护法》《大气污染防治法》构成强制性底线,对通用性环保指标(如场界噪声、污水排放)设定了法定限值。行业标准则针对建筑领域特性进行细化,例如《建筑基桩检测技术规范》JGJ106侧重专业工序的环保配套要求。地方标准则根据区域气候、生态敏感度进一步加严,如北京对施工围挡高度、裸土覆盖密度提出高于国标的要求,形成“国标保基础、地标促优化”的格局。这种分层设计既保障了全国统一的环保底线,又兼顾了地方差异性治理需求。

2.扬尘污染检测需遵循哪些具体标准?

扬尘是建筑环保检测的重点指标,其标准围绕“围挡封闭、作业抑尘、运输防漏”三个环节展开。围挡方面,标准规定施工现场需设置连续坚固的围挡,高度不低于2.5米(市政工程1.8米),材质需满足抗风防尘要求,且场内道路硬化率需达100%。作业过程中,土方开挖、装卸等工序需同步开启雾炮或洒水车,干旱地区每日洒水频次不少于4次;对裸露土方及渣土堆积,要求采用密度不低于2000目/100cm2的防尘网全覆盖,超过3个月的长期堆土优先采用绿化固尘。运输环节则强制渣土车辆安装密闭装置,出场前彻底冲洗轮胎车身,运输时速限制在30公里/小时以内,以减少道路扬尘扩散。

3.施工废水处理检测标准有哪些关键参数?

建筑废水检测依据《污水综合排放标准》及地方补充规定,将废水分为基坑降水、混凝土养护液、生活污水三类。基坑废水经沉淀处理后,悬浮物(SS)浓度需≤100mg/L方可排入市政管网;混凝土养护废水因含碱性成分,需调节pH值至6-9范围后回用或排放;生活污水中的化学需氧量(COD)控制在500mg/L以下,氨氮含量不超过45mg/L,且必须经化粪池预处理才允许接入市政管网。此外,标准强调循环利用,要求施工废水回用率不低于80%,现场需配备三级沉淀池(沉淀效率≥90%)及过滤装置,确保回用水质满足洒水降尘或混凝土搅拌要求。

4.噪声控制检测的限值与措施是什么?

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》,施工场界噪声限值划分为昼间70分贝、夜间55分贝两档,在医院、学校等敏感区域禁止夜间高噪声作业(抢险除外)。降噪技术措施包括选用低噪声设备(如电动液压锤替代柴油锤),对搅拌机、电锯等高噪源加装隔声罩或减震垫。当施工边界与敏感建筑距离不足20米时,需设立高度≥3米的隔声屏障,确保降噪量不低于15分贝。检测时需分时段监测等效声级,并结合设备运行记录验证措施有效性。

5.装饰材料有害物质检测标准有何最新变化?

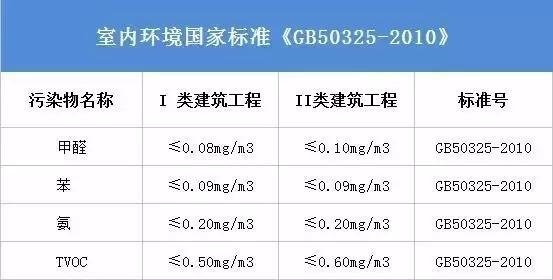

以GB18585-2023《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》为例,新版标准大幅提升环保要求:甲醛释放量限值从≤120mg/kg收紧至≤0.10mg/m3(气候箱法),新增TVOC总量限值≤0.60mg/m3,并扩充对邻苯二甲酸酯类、重金属等18种有害物质的管控。检测方法全面转向气候箱法,模拟23℃、50%相对湿度环境下28天的累积释放量,通过GC-MS分析挥发性有机物。实践表明,传统干燥器法与气候箱法的结果差异最高达300%,因此新标准强制采用长期监测技术,确保数据准确反映材料实际环境影响。

6.环保检测实施中存在哪些常见问题?

当前检测实践面临三大挑战:一是资金支持不足,导致环保部门难以构建完善的检测-分析-反馈机制,部分技术人员甚至数据造假;二是制度执行不严,检测人员专业素质参差不齐,仪器操作不规范,跟踪反馈机制缺失;三是标准更新滞后,如部分地方仍沿用旧版噪声标准,未能适配城市密集化施工的新需求。此外,公众参与机制不健全,调查显示多数项目公示期间未获有效反馈,削弱了社会监督力度。

7.如何优化建筑环保检测标准体系?

建议从三方面提升:首先,强化财政保障,增加检测设备投入与人员培训,推行第三方交叉审核机制杜绝数据造假;其次,加快标准迭代,例如将甲醛气候箱法推广至涂料、胶粘剂等领域,并建立动态修订机制;最后,完善公众参与流程,通过数字化平台收集社区意见,并将典型诉求纳入标准修订依据。通过上述措施,可推动建筑环保检测从“被动治理”转向“主动预防”,助力行业绿色转型。

小编有话说

建筑环保检测标准是协调工程建设与生态保护的核心工具。通过严格执行扬尘控制、废水回用、噪声限值及材料环保指标,结合持续的标准优化与监管创新,能够有效降低建筑活动对环境的负面影响,实现“经济效益-社会效益-生态效益”的多元共赢。未来,随着碳达峰、碳中和战略深化,检测标准必将进一步向精细化、全程化、智能化方向发展。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论