避雷检测点是防雷工程中的核心组成部分,用于确保防雷系统在遭受雷击时能安全泄放电流,保护建筑物及设备免受损害。正确的安装方法直接关系到防雷系统的可靠性和有效性。本文将结合行业标准和实践,以问答形式系统解答避雷检测点安装的关键问题,涵盖安装位置选择、施工流程、检测参数及常见误区。

一、避雷检测点安装的基本原理与目的

问:避雷检测点是什么?其安装目的是什么?

避雷检测点是防雷系统中用于检测接地电阻、连接状态及电气性能的特定点位,包括接闪器(如避雷针)、引下线、接地装置等组件。安装的主要目的是验证防雷装置的完整性和连续性,确保其符合国家标准(如《GB50057-2010建筑物防雷设计规范》和《GB/T21431-2015建筑物防雷装置检测技术规范》)。通过科学安装,可防止直击雷对建筑结构的破坏,降低感应雷对电子设备的干扰。

问:避雷检测点安装需遵循哪些基本原则?

安装需遵循以下原则:

- 安全性优先:确保检测点不干扰建筑物正常使用,避免在人员密集区或易燃易爆场所设置裸露点。

- 规范性操作:严格按设计图纸和标准施工,避免随意更改位置或材料。

- 可检测性:检测点应便于后续测量和维护,如接地电阻测试点需设置在易于接触的位置。

- 环境适应性:考虑当地雷电活动频率、土壤电阻率及建筑结构特点,优化安装方案。

二、避雷检测点安装的关键步骤与方法

问:避雷检测点安装的具体流程包括哪些环节?

安装流程可分为准备工作、现场施工、检测验证三个阶段,具体步骤如下:

1.准备工作

- 资料收集:获取防雷工程设计图纸、施工方案及材料清单,明确检测点数量和位置。

- 团队组建:由专业检测人员与施工人员协作,明确职责分工。

- 设备准备:确保接地电阻测试仪、焊接设备、防腐材料等性能良好。

2.现场施工

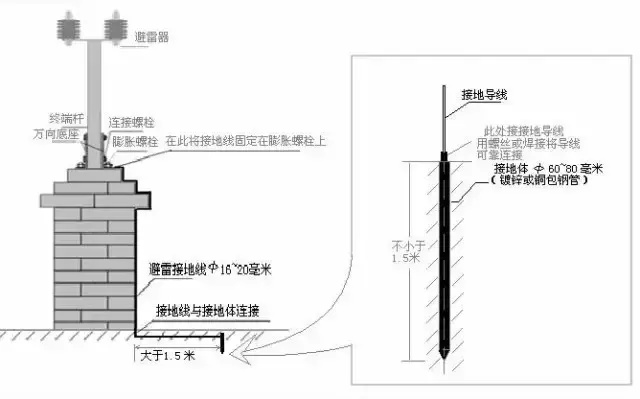

- 安装位置选择:检测点应优先设置在防雷装置关键节点,如接闪器基部、引下线转折处及接地极连接点。例如,避雷针检测点应位于其与引下线的焊接处,便于后续测量高度和连接电阻。

- 接闪器安装:避雷针或避雷带需固定牢固,安装高度允许偏差≤10mm,焊接长度≥6倍导体直径,并涂覆防腐层。对于民用建筑,接闪带支架间距需符合标准(水平面导体500-1000mm)。

- 引下线连接:引下线与接地装置需采用焊接或螺栓连接,确保电气连续性;连接电阻需≤0.03Ω。

- 接地装置部署:接地体(如接地极)应埋设于土壤电阻率较低区域,接地电阻要求≤10Ω(一般建筑)或≤4Ω(重点场所)。使用降阻剂或增加接地极数量以优化电阻值。

- 检测点标识:在检测点设置永久性标牌,注明编号、检测参数及维护信息,避免混淆。

3.检测验证

- 电气性能测试:使用接地电阻测试仪测量接地电阻,确保符合设计值;对避雷器进行动作电压测试,验证其保护功能。

- 功能试验:模拟雷电冲击,测试浪涌保护器(SPD)的响应能力,确保其能有效抑制过电压。

问:安装过程中需注意哪些常见问题?

- 材料选择错误:避免使用非标材料,如镀锌钢截面锈蚀超过1/3需更换。

- 连接不牢固:引下线焊接点需饱满无遗漏,螺栓连接需加防松零件。

- 环境忽视:在高温、高湿区域,需加强密封和防腐措施,防止雨水侵入。

三、避雷检测点安装的技术标准与参数要求

问:避雷检测点安装需满足哪些技术参数?

- 接地电阻:一般建筑≤10Ω,重点场所(如数据中心)≤4Ω。

- 接闪器高度:避雷针安装偏差≤10mm,保护角符合设计要求。

- 机械强度:固定支架抗风能力≥30m/s,支持件需承受49N垂直拉力。

- 绝缘性能:防雷装置绝缘电阻值需通过测试,防止漏电。

问:安装后如何通过检测确保有效性?

定期检测是保障安装质量的关键,包括:

- 新建建筑竣工检测:全面检查施工质量,确保检测点与设计一致。

- 年度检测:一般建筑每年一次,重点场所每半年一次。检测方法包括观察法、测量法和试验法,结果需记录于检测报告。

四、常见误区与优化建议

问:避雷检测点安装中存在哪些典型误区?

- 位置设置不当:如检测点位于隐蔽角落,导致后续维护困难。

- 忽略电子信息系统防护:现代建筑中,需单独为机房、监控系统设置检测点,并安装SPD设备。

- 未按标准施工:部分地区因监管不足,出现未审核先开工的现象,增加安全隐患。

问:如何优化安装方案以提高防雷效果?

- 强化设计审核:施工前严格遵循“三同时”原则(防雷设施与建设项目同时设计、施工、使用)。

- 采用新技术:如使用雷电预警系统,实时监控检测点状态。

- 加强培训宣传:提高施工人员专业素养,普及防雷知识,避免迷信思想干扰。

五、总结

避雷检测点安装是一项系统性工程,需综合考量设计、施工、检测及维护各环节。通过科学选址、规范操作和严格检测,可显著提升防雷系统的可靠性,减少雷电灾害损失。实践中,建议参考国家标准和行业规范,结合建筑特性制定个性化方案,确保安全与效率并重。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论