一、生命体征监测设备的基本原理是什么?它是如何工作的?

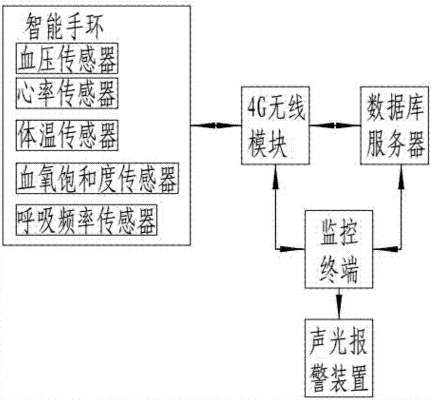

生命体征监测设备主要基于传感器技术,用于实时追踪人体的生理参数,如心跳、呼吸频率、血压和血氧饱和度等。在建筑行业中,这类设备的应用始于对施工人员健康的关注,特别是在高风险作业环境中,如高空作业、隧道施工或高温场地。设备的核心原理涉及非接触式探测,例如多通道毫米波雷达系统,通过发射毫米级波长的电磁波并接收反射信号,分析频率变化来捕捉微小的生理运动,如心脏跳动或胸腔起伏。这种技术具有高精度和实时性,能够在不干扰工作的情况下,持续监测多个目标。

与传统医疗设备不同,建筑领域的监测设备更注重环境适应性和耐用性。例如,设备可能集成温度、湿度传感器,以应对工地多变的气候条件,确保数据准确性。工作原理通常包括数据采集、信号处理和预警输出三个步骤:首先,传感器网络收集原始生理数据;然后,通过算法过滤噪音,提取有效特征(如心率变异性);最后,将结果与安全阈值比较,一旦异常(如心跳过速),立即触发警报,通知现场管理人员采取干预措施。这种自动化流程减少了人为失误,提高了响应速度,为建筑安全添加了一道“数字防线”。

二、为什么建筑行业需要引入生命体征监测设备?它解决了哪些痛点?

建筑行业是高风险领域,常面临人员疲劳、中暑或突发疾病等安全隐患,这些因素可能导致事故频发,影响工程进度和人员福祉。据统计,施工中因生理状态异常引发的事件占总事故的30%以上,凸显了实时监测的紧迫性。生命体征监测设备的引入,直接针对以下痛点:

- 预防职业健康风险:在高温、高湿或密闭空间作业时,施工人员易出现脱水、热应激或呼吸问题。设备通过持续监测呼吸和心跳,可早期识别异常,避免严重后果,如中暑导致的昏厥。例如,在隧道工程中,设备能检测到氧气不足引发的呼吸频率变化,及时启动通风措施。

- 提升安全管理效率:传统安全依赖人工巡检,可能存在盲点或延迟。监测设备提供24/7不间断数据,结合物联网技术,实现远程监控,降低对人力资源的依赖。这类似于大型机械的结构健康监测系统,后者通过传感器网络评估设备完整性,防止不可逆损坏。

- 减少交叉感染风险:非接触式设计(如毫米波雷达)避免了传统穿戴设备的不适,在疫情期间尤为重要,可应用于集体宿舍或食堂等场景,确保员工健康。

此外,设备支持多目标监测,适用于大型工地,可同时追踪数十名工人的状态。通过数据分析,还能识别疲劳趋势,优化排班计划,从而降低人为错误率,提高整体生产力。实践中,例如四川省人民医院在采购新生儿监测设备时,强调了设备的精准性和可靠性,类似标准可借鉴到建筑行业,确保监测结果可信。

三、生命体征监测设备在建筑行业有哪些具体应用场景?

在实际工程中,生命体征监测设备已广泛应用于多个场景,体现了其多功能性和适应性。以下是一些典型例子:

- 高空作业安全:在桥梁或高层建筑施工中,工人常面临心理压力和物理风险。设备可集成到安全帽或背心中,实时监测心跳和呼吸,若检测到恐慌或疲劳迹象(如心率异常升高),自动发出警报,提醒休息或救援。这类似于航空结构健康监测,后者使用主动和被动式传感器预防突发失效。

- 隧道与地下工程:在密闭环境中,空气质量差可能导致呼吸问题。设备如多参数监测仪,可结合环境传感器,检测血氧饱和度和呼吸频率,及时预警缺氧状况,防止窒息事件。例如,某些项目使用模拟器进行设备校准,确保数据准确,如SECULIFEPS300用于心电模拟,避免误诊。

- 高温环境管理:夏季施工时,热射病是常见威胁。监测设备通过体温和心率数据,识别早期中暑症状,并联动冷却系统,自动调整工作节奏。此外,在大型机械操作中,类似技术可用于监测驾驶员状态,防止因疲劳引发事故。

- 应急响应与培训:在事故演练中,设备提供实时反馈,帮助评估救援效果。例如,结合血氧监测,可模拟窒息场景,提升团队应对能力。

这些应用不仅提升了安全性,还推动了智慧工地建设。通过案例可见,如在“星青年”计划中,试验检测强调数据严谨性,生命体征监测同样需确保每项参数可靠,以支撑决策。

四、生命体征监测设备的优势和挑战是什么?

生命体征监测设备在建筑行业的优势显著,但也面临一些技术和管理挑战。优势包括:

- 非接触式和高精度:毫米波雷达等技术无需物理接触,减少不适感,并能捕捉微小生理变化,如0.1Hz的心跳波动。这比传统方法(如手动检查)更可靠,类似于结构健康监测中对损伤的精确评估。

- 实时性与多目标能力:设备可同时监测多人,适用于密集工地,并提供即时数据,方便管理者快速响应。例如,在多参数模拟器中,ECG心电图模拟确保了设备在复杂环境下的稳定性。

- 成本效益与可扩展性:长期使用可降低事故相关费用,并通过云平台集成,支持大数据分析,优化整体安全策略。

然而,挑战也不容忽视:

- 信号干扰问题:建筑工地电磁环境复杂,设备可能受机械噪音或天气影响,导致数据失真。需优化算法,如使用滤波技术增强信噪比。

- 数据隐私与伦理:持续监测可能引发员工对隐私的担忧,需制定严格政策,确保数据仅用于安全目的。

- 设备集成与维护:如何与现有系统(如BIM或监控摄像头)无缝对接,仍需研究。此外,定期校准必不可少,可借鉴医疗设备的质控方案,如使用多参数模拟器进行性能验证。

未来,通过技术创新和标准制定,这些挑战有望逐步解决。例如,结合人工智能进行预测性分析,可进一步提升设备在极端条件下的可靠性。

五、如何在实际项目中有效部署生命体征监测设备?有哪些最佳实践?

部署生命体征监测设备需结合项目特性和资源,遵循系统化流程以确保成功。最佳实践包括:

- 需求评估与规划:首先分析工地风险点,如高温区域或高空作业区,确定监测优先级。选择设备时,应考虑其精度、环境耐受性和成本,例如优先采用非接触式雷达系统。

- 安装与集成:将传感器部署在关键位置,如入口、休息区或操作台,并确保与物联网平台连接,实现数据实时传输。例如,在桥梁检测中,类似结构健康监测系统的布置方式可借鉴,确保网络覆盖全面。

- 培训与维护:对员工进行设备使用培训,强调其益处而非监视性质。定期进行设备排查,如使用模拟器校准性能,避免读数错误。同时,建立应急预案,确保警报触发后能迅速行动。

- 数据管理与优化:使用云存储和分析工具,处理大量数据,识别趋势并调整安全协议。参考“星青年”案例中的严谨态度,确保每项检测数据准确无误。

在实践中,从小规模试点开始,逐步扩展,可减少初始阻力。例如,四川省人民医院的设备采购强调了标准化流程,建筑行业可类似采用招标方式,确保设备质量。最终,通过持续改进,设备将成为建筑安全生态的核心组成部分。

六、未来生命体征监测设备在建筑行业的发展趋势是什么?

随着科技融合和行业需求升级,生命体征监测设备正朝着更智能、更集成的方向发展。未来趋势包括:

- 人工智能与大数据集成:通过机器学习算法,设备可预测健康风险,如基于历史数据预警疲劳累积,从而实现预防性干预。这类似于航空结构监测中的主动式系统,通过驱动器激励评估损伤扩展。

- 可穿戴与物联网扩展:设备将更轻便、节能,集成到智能服装或头盔中,并通过5G网络实现低延迟通信。

- 标准化与跨领域合作:建筑行业可能借鉴医疗标准,制定统一协议,促进设备互操作性。同时,与环境监测结合,形成综合安全网络,提升整体Resilience。

总之,生命体征监测设备不仅是技术工具,更是建筑行业迈向“以人为本”安全文化的重要一步。通过持续创新和应用,它有望大幅降低事故率,保障每一名建设者的健康与生命。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论