从基础定义到行业实践

在建筑工程领域,传感器作为环境感知与数据采集的基石,其核心定位直接关系到监测系统的可靠性与精确度。本系列问答将围绕传感器的本质属性、技术原理与建筑应用展开系统性解析。

一、传感器的本质:检测装置的定义与范畴

问题:传感器是否符合检测装置的基本特征?

根据国际电工委员会(IEC)的权威定义,传感器是“测量系统中的一种前置部件,能将输入变量转换为可供测量的信号”。这一过程明确包含三个核心环节:

1.

信息感知:通过物理或化学效应捕捉被测量(如应力、位移、温度)的微小变化;

2.

信号转换:将非电信号(如机械形变、热辐射)按规律转化为标准电信号;

3.

数据输出:通过电压、电流或数字信号满足传输、处理与控制需求。

在建筑监测场景中,拉压力传感器通过电阻应变效应,将弹性体形变转化为电阻变化,再经惠斯通电桥输出标准信号。例如基坑支护监测中,振弦式土压力传感器通过捕捉水土压力变化,实现支撑结构的动态调校,其检测精度可达±1%以内。这种“感知-转换-输出”的完整链条,严格符合检测装置的功能定义。

二、技术演进:从传统传感器到智能检测系统

问题:现代传感器如何拓展检测装置的边界?

传统传感器依赖于单一物理原理(如压电效应、热电效应)实现基础参数测量,需依靠人工完成数据解读与补偿。而智能传感器通过集成微处理器,赋予检测装置四大能力突破:

- 自补偿能力:通过软件算法自动校正非线性误差与温度漂移;

- 自诊断功能:启动时自动检测部件状态,定位故障模块;

- 数据处理功能:实时执行统计分析,剔除异常数据点;

- 双向通信:在传感器与处理器间形成闭环控制,动态优化检测过程。

以光纤光栅应变传感器为例,其利用光波长变化感知结构应变,同时具备抗电磁干扰、分布式测量等智能特性,特别适用于超高层建筑在强风作用下的形变监测。这种将“单纯检测”升级为“检测-分析-决策”一体化的能力,重新定义了检测装置的技术内涵。

三、建筑应用:检测精度与工程安全的深度融合

问题:传感器作为检测装置如何保障建筑全生命周期安全?

在施工阶段,电阻应变式传感器以0.5%FS的分辨率实时监控脚手架荷载波动,精准捕捉人员走动、材料堆放引发的微小压力变化。某深基坑项目通过布设土压力传感器,将围护结构水平位移控制在3mm以内,显著低于规范允许值。

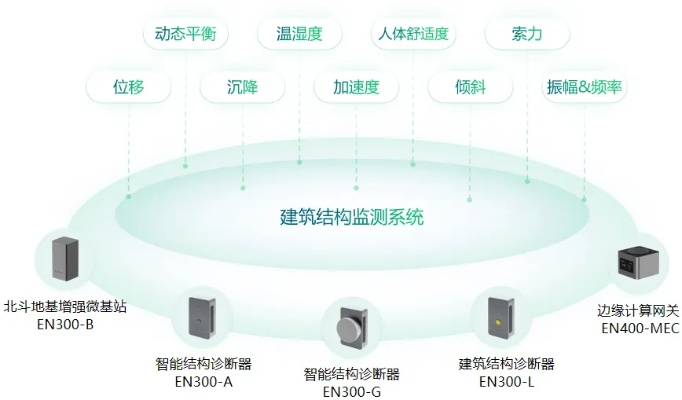

进入运营阶段,位移传感器(如激光测距型、LVDT型)通过非接触式测量,持续追踪建筑在风荷载、温度变化下的变形规律。加速度传感器则通过分析结构振动频率,预警地震、强风等动力作用下的共振风险。这些检测数据通过物联网平台整合,形成结构健康评估的数字孪生体系。

四、技术对比:不同类型传感器的检测特性差异

物理传感器通过光电效应等原理实现信号转换,如光电式传感器将光强变化直接转化为电流波动。

MEMS传感器则通过微机械结构与集成电路的融合,在毫米级芯片上集成多参数检测功能。相较于传统传感器,MEMS技术在体积、功耗和成本方面具有显著优势,更适合嵌入建筑节点的分布式监测网络。

检测性能的关键指标对比显示:

- 线性度:智能传感器通过软件补偿将非线性误差降低至0.1%以下;

- 重复性:光纤传感器在长期监测中保持±0.5%的稳定性;

- 环境适应性:全密封焊接传感器达到IP68防护等级,可在高盐雾环境中连续工作10年以上。

五、未来展望:检测装置的智能化演进路径

随着建筑信息模型(BIM)与5G技术的融合,传感器正从独立检测单元向网络化智能节点演进。下一代传感器将具备:

- 边缘计算能力:在采集端直接完成数据滤波与特征提取;

- 自供能技术:通过压电能量收集实现无线监测节点的永久续航;

- 多模态融合检测:同步采集声、光、热、力等多维度参数,构建建筑安全的全息感知体系。

小编有话说

传感器作为现代建筑检测体系的核心装置,不仅完成了从物理量到信息量的基础转换,更通过智能化升级成为结构安全的“神经末梢”。从单点测量到系统诊断的技术跨越,正推动建筑行业向数字孪生、智能预警的新阶段迈进。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论