一、生态环境遥感监测的基本概念

生态环境遥感监测是指通过卫星、无人机等平台搭载传感器,对地球大气、水体、陆地生态系统进行非接触式观测的技术体系。其核心原理是基于不同物体反射或辐射电磁波的独特光谱特征,通过分析遥感影像的色调、纹理与光谱曲线,实现对环境参数的定量反演。例如,水体中的叶绿素a浓度、悬浮物含量等指标可通过多光谱数据精准测算。

二、关键技术与应用场景

1.

空天地一体化监测网络

现代生态环境监测已形成“卫星宏观掌控、无人机灵活巡查、地面传感器精准感知”的三维技术架构。卫星负责大范围植被覆盖变化监测,无人机可对疑似污染区域进行高清成像,而地面生态观测塔则提供垂直梯度的温湿度、碳浓度等实时数据。

2.

水环境监测典型案例

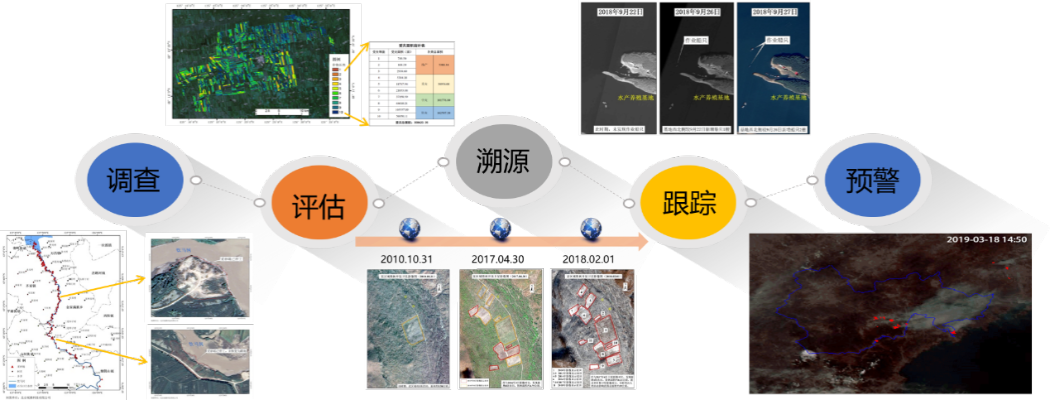

以黄河流域水土流失监测为例,通过多时相遥感影像对比,能够量化评估植被恢复措施的实施效果。在湖泊富营养化监测中,多光谱遥感技术可生成叶绿素a浓度专题图,准确识别轻度至中度富营养化区域。

3.

大气与生态监测

遥感技术可追踪气溶胶厚度、PM2.5分布等大气参数,同时通过荒漠化指数分析,实现土地退化的逐年动态评估。

三、技术优势与未来挑战

1.

核心优势

- 大范围覆盖:单颗卫星可实现数十万平方公里的同步观测;

- 动态跟踪:对突发环境事件(如石油泄漏、蓝藻爆发)实现小时级响应;

- 成本效益:相比传统人工巡查,遥感监测可降低80%的野外作业成本。

2.

面临的挑战

- 复杂地形下传感器精度易受气象条件干扰;

- 多源数据融合与标准化处理仍需突破。

四、未来发展方向

1.

AI赋能数据分析

结合机器学习算法,遥感影像的自动解译准确率已提升至90%以上,尤其在非法占地、森林砍伐等人类活动监测中发挥关键作用。

2.

高光谱技术突破

新一代高光谱传感器可识别数百个窄波段,实现对微量污染物(如重金属)的定性分析。

五、常见问题解答(FAQ)

Q1:遥感监测能否替代地面检测?

A:不能完全替代。遥感提供宏观趋势,地面测量则用于验证数据精度,二者形成互补。

Q2:如何保障遥感数据的可靠性?

A:通过“卫星反演+地面真值校正”模式,例如利用生态观测塔数据校准卫星反演的植被指数。

Q3:该技术如何支持政策制定?

A:通过对黄河流域生态修复工程的持续监测,遥感数据可量化评估政策实施效果,为优化治理方案提供依据。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论