作为工程质量的“守护神”,无损检测技术在不破坏结构的前提下,精准探测内部缺陷,为建筑、航空、能源等行业的安全保驾护航。大学生在实践中掌握这门技术,不仅是技能的提升,更是职业素养的塑造过程。我的心得体会将从技术原理、实践挑战、团队协作以及未来展望四个方面展开,结合具体案例,分享学习与成长的点滴。

技术原理:从理论到实践的跨越

无损检测的核心在于利用物理原理(如声、光、磁、射线)探测材料内部的不连续性。大学课程中,我们学习了超声波、射线、磁粉和涡流等主流方法。例如,超声波检测基于声波在材料中传播的反射和衰减特性,通过分析回波信号定位缺陷;而射线检测(如X射线)则利用射线穿透材料时的强度差异,在胶片或数字设备上成像,揭示内部裂纹、气孔等问题。

理论学习看似简单,但实践中却面临诸多挑战。在实习期间,我参与了建筑桩基检测项目,使用超声波设备检测混凝土内部的空洞。起初,我对声波速度与材料密度的关系理解不深,导致数据解读偏差。通过反复操作和导师指导,我意识到理论参数需结合现场环境调整,例如湿度、温度对检测结果的影响。这一过程让我明白,技术原理不是死记硬背,而是动态应用的过程。射线检测中,安全防护尤为重要,必须遵循屏蔽、距离和时间防护原则,确保操作人员接受剂量低于国家标准。这不仅是对知识的检验,更是对责任心的考验。

实践挑战:设备操作与数据分析的磨合

实际工作中,设备校准和维护是基础环节。在射线检测任务中,我学习了如何操作X射线机和胶片处理系统。设备需定期校准,以避免图像失真或误判。例如,在一次钢结构焊缝检测中,因设备未及时校准,导致底片模糊,无法准确识别细微裂纹。经过重新调整后,我们成功捕捉到缺陷,避免了潜在安全隐患。这让我体会到,无损检测的准确性依赖于细节管理,任何疏忽都可能影响工程质量。

数据分析是另一大挑战。使用涡流检测仪时,我需解读电信号变化以识别金属疲劳。起初,面对复杂波形,我感到困惑。但通过比对标准样本和团队讨论,我逐渐掌握了缺陷定位与定量技巧。例如,在检测桥梁缆索时,我们发现局部断丝信号,结合BP神经网络算法,检测精度提升了31.5%,显著提高了效率。实践中,我还学习了编写检测报告,确保结论严谨、表达清晰。这不仅提升了我的专业技能,还培养了批判性思维——理论数据需经实际验证,才能可靠应用。

团队协作与职业素养:从个人到集体的成长

无损检测项目往往需要多部门协作。在实习中,我与工程师、技术人员和监理人员共同完成了一个工厂管道检测任务。通过有效沟通,我们协调了检测计划,避免与施工进度冲突。例如,在射线检测中,我们设置了安全警戒区,确保周围人员不受辐射影响。这种经历让我认识到,团队协作不仅是任务分工,更是风险共担和责任共享。

职业素养的培养贯穿始终。从遵守工作流程到保持诚信记录,每一次操作都体现专业精神。例如,在数据记录时,我坚持如实报告,即使发现不合格项,也主动提出改进建议。这得到了团队认可,并帮助项目避免了返工损失。同时,前辈的指导让我受益匪浅,正如马铭刚工程师所言,无损检测需要“渊博学识与敏捷才思”,这激励我在科学道路上不断攀登。

问题与展望:技术发展与个人反思

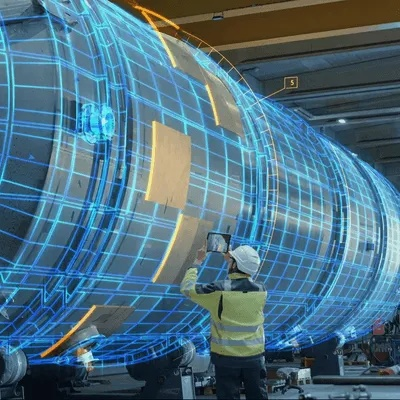

尽管无损检测技术日益成熟,但仍面临挑战。例如,在复杂结构中,现有方法可能无法覆盖所有缺陷类型;部分实验室设备落后,影响数据准确性。对此,我建议加强技术创新,如推广数字射线和人工智能分析,以提高检测灵敏度和效率。同时,大学生应注重理论与实践结合,通过实习弥补课堂不足,为行业注入新活力。

回顾这段经历,我不仅提升了操作技能,更深化了对工程安全的使命感。无损检测不仅是技术活,更是良心活——每一次检测都关乎生命财产。未来,我计划深入射线检测领域,结合标准化培训,为建筑行业贡献力量。总之,大学生通过实践学习无损检测,既能掌握核心技能,又能培养严谨态度,为职业发展奠定坚实基础。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论