验收的基本框架与核心是什么?

公路桥梁验收以《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》(JTGF80/1-2017)和《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T3650-2020)为核心依据,同时必须结合设计文件与合同约定进行综合判定。其底层逻辑遵循“分层控制”原则,即按照检验批→分项工程→分部工程→单位工程的层级逐步验收,确保质量问题在早期工序中就被发现和解决。整个验收工作实行“分级负责、多方参与”的机制,由建设单位主导,监理单位承担具体组织与监督职责,施工单位对自检质量和资料真实性负责,设计单位则确认工程是否符合设计意图。这种结构化体系确保了从最小单元到整体工程的全面质量可控。

分项工程验收中,哪些是关键控制点?

分项工程是桥梁质量验收的最小单元,其验收内容严格分为“主控项目”与“一般项目”两类。主控项目是涉及结构安全的强制性指标,要求必须100%合格,任何一项不达标都将导致该分项工程验收不通过。具体包括:

- 结构安全性指标:如混凝土强度必须符合设计等级,其标养试件强度代表值需不低于设计值。

- 材料合格性指标:例如钢筋原材的屈服强度、抗拉强度需满足国家标准。

- 关键工艺指标:以钻孔灌注桩为例,孔深需不小于设计值附加0.5米,桩位偏差在群桩基础中需控制在100毫米以内。

相比之下,一般项目多为尺寸偏差或外观质量,允许存在一定范围的偏差,但合格率通常要求不低于80%。例如,钢筋间距的允许偏差为±20毫米,混凝土表面的裂缝宽度则需控制在0.2毫米以内。这种“双控原则”确保了工程在坚守安全底线的同时,兼顾了实际施工中的合理波动。

钢筋保护层厚度为何在验收中如此重要?

钢筋保护层厚度检测是结构实体检验的核心内容之一,其重要性体现在直接关联结构的安全性与耐久性。保护层厚度若不足,会显著削弱混凝土对钢筋的握裹力,影响锚固受力性能和预应力传递,从而危及结构抗力。从长远来看,过薄的保护层将加速混凝土碳化和钢筋锈蚀进程,严重缩短结构的使用年限。值得注意的是,在混凝土浇筑过程中,钢筋可能因施工干扰而移位,传统上以隐蔽工程验收作为最后关口的做法存在局限性,因为此时钢筋已被混凝土覆盖,无法直接检查。因此,在验收阶段对钢筋保护层厚度进行实体检测,是对隐蔽验收缺陷的重要补充,对强化施工质量控制、保证结构安全具有不可替代的作用。

桥梁基础工程验收有哪些特定要求?

基础工程,特别是桩基工程,其验收具有严格的标准。在主控项目方面,桩身完整性需采用声波透射法或低应变法进行检测,并要求Ⅰ类或Ⅱ类桩的比例满足设计要求。混凝土强度不仅需要试块强度代表值达标,必要时还需通过实体钻芯法进行协同验证。一般项目则包括钢筋笼的制作偏差,如主筋间距允许±10毫米,箍筋间距允许±20毫米;以及成孔阶段的泥浆性能控制,例如泥浆比重需维持在1.05至1.20之间,含砂率则要求不大于8%。这些要求共同构成了基础工程稳固性的基石。

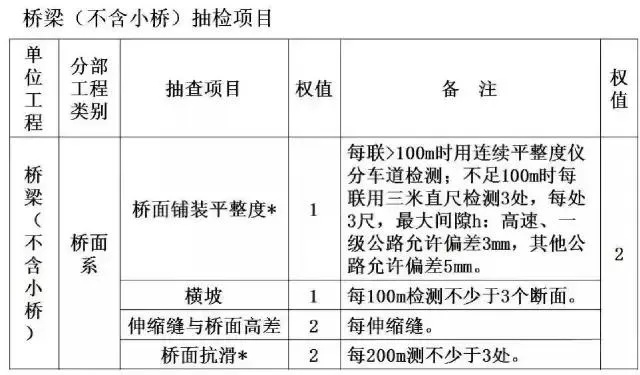

桥梁上部结构及桥面系验收关注什么?

上部结构及桥面系的验收侧重于构件的整体性能与行车舒适性。对于梁体,需严格检测其截面尺寸,允许偏差为±20毫米,这是确保受力性能符合设计的关键。桥面铺装的平整度是影响行驶舒适性的直接因素,规范要求采用3米直尺法或连续式平整度仪法进行检测,例如高速公路的国际平整度指数(IRI)需不超过2.0米/公里。此外,护栏等附属设施的安装质量以及钢筋保护层厚度也是交工验收外观检查的重点内容。

外观检查在验收中如何执行?

外观检查是交工验收前的重要环节,通常由负责该项目工程质量鉴定的质量监督机构或其委托的有资质的检测单位执行。检查内容涵盖混凝土表观缺陷,如蜂窝、麻面、空洞等,这些缺陷除影响美观外,还会损害结构的耐久性,严重的甚至会影响承载能力。对于裂缝,需首先判断其性质(结构性或非结构性),非结构性裂缝可根据宽度采取表面封闭或注浆处理,而宽度超过0.15毫米的裂缝通常需要进行封闭处理。一个基本的原则是:工程若存在严重缺陷、安全隐患或已降低服务水平,则不予验收,必须整修至符合设计要求后方可组织验收。

验收不合格或发现问题如何处理?

验收遵循严格的“闭环管理原则”。当验收中发现质量缺陷时,施工单位必须进行整改,并经过复验确认合格后,问题才被视为闭环,绝对禁止“带病”进入下一道工序。具体的处治方法需根据缺陷类型而定。例如,对于钢筋保护层厚度不足的情况,若钢筋尚未锈蚀,可采用防锈蚀涂料或聚合物砂浆修补;若钢筋已锈蚀,则需凿除表面混凝土,对钢筋进行除锈,必要时补充钢筋,再用聚合物砂浆修补。对于大面积的混凝土蜂窝或空洞,修复工作更为复杂,需全面清除不满足要求的混凝土,对接合面进行凿毛和清洁,涂刷粘接剂,最后用聚合物砂浆或聚合物混凝土进行修补,且宜采用专业材料、专业队伍和专业设计。需要认识到,即使经过专业修复,修补部分在恒载下处于无应力状态,其性能也难以完全达到原设计要求。

检测技术在验收中扮演什么角色?

检测技术是验收工作的科学基础,为验收提供了客观的数据支撑和评判依据。其应用贯穿于原材料进场至工程竣工的全过程。在原材料环节,需对钢筋、水泥、沥青等材料的物理力学性能及化学成分进行严格检测,确保源头质量可控。在结构实体检测中,则运用回弹法、钻芯法检测混凝土强度,采用无损探伤技术检测钢结构焊缝质量,并利用钢筋位置及保护层厚度测定仪(如手提式雷达探测仪)来准确获取保护层厚度数据。这些科学化的检测手段共同构成了验收决策的坚实依据。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论