一、环境监测站的核心职责是什么?

环境监测站是生态环境保护体系中的"眼睛兵"承担着环境质量监测、污染源监控、预警预报等核心职能。具体包括对大气、水质、土壤、噪声等环境要素的实时监测,以及对重点排污企业的监督性监测。湖北省环境监测中心站通过构建覆盖全域的监测网络,为环境管理决策提供科学依据,同时服务公众环境知情权。

二、湖北省环境监测网络如何布局?

湖北省已建成覆盖17个市州的203个声环境质量自动监测站,形成"省-市-功能区"监测体系。按照站点平均间距不大于5公里的标准优化布局,在气象灾害易发区、监测站点稀少区、人口密集区等重点区域加密建设智能监测站点。武汉市作为中部地区中心城市设置了30个自动监测站点,十堰、襄阳等大城市为16个,黄冈、随州等中等城市为10个,恩施、咸宁等小城市为7个。这些站点科学分布于居住文教区、商住混合区、工业区、道路交通干线两侧和铁路交通干线两侧区域五大功能分区中。

三、环境监测实验室需要满足哪些设计标准?

环境监测实验室建设遵循"保护,两个节约和一个确保"原则。三个保护指对人员的保护、对仪器设备的保护和对周围环境的保护;两个节约是在建设过程中节约资源,在使用过程中节约能源;一个确保是所有目的最终都要确保检测结果准确可靠。实验室内部功能设计需满足不同工作条件的需求,包括分析实验室、仪器分析室、天平室、前处理实验室和辅助功能实验室等专业分区。以江阴市环境监测站为例,其实验楼主体为五层,总建筑面积7259平方米,采用国内外各专业规范,运用VAV实验室全新风通风控制系统理念及自动化管理系统,确保实验室在安全、舒适的前提下实现节能与可靠。

四、环境监测技术装备经历了怎样的发展历程?

环境监测设备经历了从简易到精密、从单一到综合的跨越式发展。21世纪初,部分监测站仅有几台常规的锅炉烟尘、噪声仪器设备,现代化仪器设备几乎为零。到2023年,地市级监测站已配备监测仪器90余台,包括全省最先进的全自动COD自动分析仪、气相分子吸收光谱仪等高端设备,监测能力显著提升。

五、环境监测工作面临哪些实际困难?

环境监测人员在日常工作中面临多重挑战。在前往乡镇水源地采样时,需要携带采样器、采样瓶等笨重设备,穿越茂密树丛、爬越陡峭山脊、涉过河流才能到达目的地。交通不便导致采样过程异常困难,特别是在冬季,寒冷气温可能冻结水源,山区地势复杂给行走和操作带来很大困难。监测人员需要以坚定执着的精神和高度的责任感,在逆境中展现出顽强的毅力和勇敢的态度,才能保质保量完成工作任务。

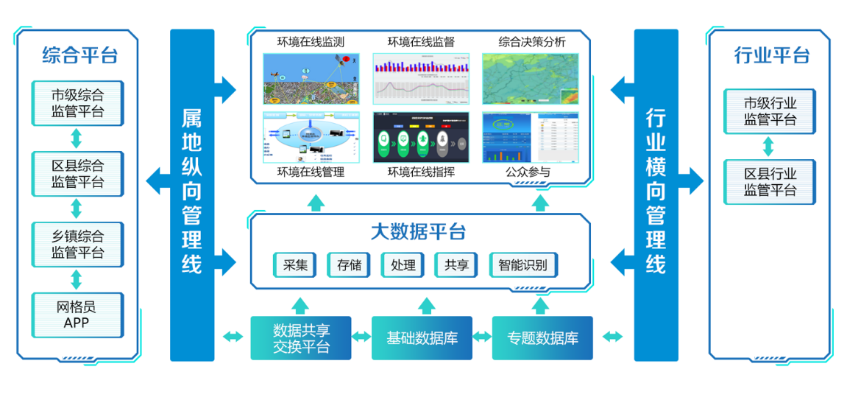

六、智慧环境监测如何实现技术创新?

湖北省环境监测中心站通过建设声环境监测数据综合管理平台,实现噪声秒级监测,站点实时对超标噪声进行录音和监控,便于分析噪声来源。该系统建立从气象综合实况监测、短时临近、短中期、延伸期、次季节到季节的无缝隙预报服务业务。预报精细化水平达到空间分辨率公里级、重点区域百米级,时间分辨率逐小时、重点区域分钟级。这种智慧监测体系极大提升了环境管理的精准性和时效性。

七、环境监测如何服务高质量发展目标?

环境监测体系通过精确的数据支撑,服务于经济社会高质量发展需求。到2025年,基本建成满足高质量发展需求的气象现代化体系,灾害性天气监测率达到96%以上,24小时晴雨预报准确率达到92%以上,暴雨预警准确率达到93%以上,公众气象服务满意度达到95%以上。通过强化精密气象监测能力,按照站点平均间距不大于5公里的要求,优化和健全综合气象观测站网布局。

八、环境监测人员的专业素养要求有哪些?

环境监测人员需要具备严谨的科学态度、扎实的专业知识和丰富的实践经验。从事工程检测行业的人员需要像医生一样,辛勤地栋建筑,成为最美的建设者。青年监测干部需要穿梭于区域的每个角落,从农村乡野的河流中取水,到城镇的街道内测量噪声,再到写字楼之上量烟气,这些看似繁琐的工作却是守护生态环境的重要环节。

九、环境监测质量管理体系如何构建?

环境监测质量管理体系涵盖实验室检测分析、现场监测采样、数据审核评估等全过程。通过健全气象观测质量管理体系,依法强化气象设施和气象探测环境保护工作,鼓励、支持、引导和规范社会气象观测活动,形成多方参与的监测网络。该体系确保监测数据的准确性、可比性和可靠性,为环境管理提供权威依据。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。

评论